Grâce aux méandres des premiers chats dans les années 80 sur les BBS, j’ai eu la chance d’apprendre l’existence de deux films :

le premier, Welt am Draht (Le Monde sur le fil) de Fassbinder, un Matrix avant l’heure (adapté une deuxième fois du roman Counterfeit world en 1999 avec The 13th Floor),

le second, Colossus: The Forbin Project, un film de 1970 quasiment introuvable avant le début des années 2000.

J’avais aimé 2001: A Space Odyssey et Blade Runner, mais j’avoue que ce film sans espoir et à l’intelligence unique m’a autant marqué que Soleil Vert ou Rollerball.

Ce genre assez unique de la dystopie crédible a marqué une génération.

L’été dernier à la HEAD, école de design de Genève, on m’a donné l’opportunité de parler pendant 1 heure d’IA dans les films, une présentation qui revient sur 100 films essentiels (dont celui dont nous allons parler ici).

1970 : Alors que les Beatles se séparent et que l’humanité s’habitue à l’idée d’avoir marché sur la Lune, Universal Pictures sort discrètement un film plus prophétique que quiconque ne pouvait l’imaginer.

Et si nous avions construit une machine si puissante qu’elle en venait à conclure que le problème, c’était nous ?

Avant Ex Machina, avant Her, avant Tron ou même The Terminator (mais après les deux épisodes de The Outer Limits qui l’ont inspiré), un film a tenté d’explorer en détail l’émergence de la singularité : Colossus: The Forbin Project.

Avant qu’Alexa ou Siri n’écoutent nos conversations, avant que ChatGPT n’écrive à notre place, et bien longtemps avant que les milliardaires de la tech ne parlent d’extinction liée à l’IA, ce film posait déjà les fondations de nos angoisses modernes avec une précision troublante. Et posait déjà la seule vraie question :

Que se passe-t-il quand l’interrupteur ne marche plus ?

À mon avis, Colossus: The Forbin Project reste peut-être l’œuvre la plus visionnaire jamais produite sur l’intelligence artificielle.

Si l’IA est désormais dans nos ordinateurs, dans nos voitures et dans nos poches, ce film tourné à l’époque de la guerre froide imagine déjà que l’IA sera plus dangereuse que la confrontation entre grandes puissances. Aujourd’hui cela ressemble moins à de la fiction qu’à un documentaire filmé cinquante ans trop tôt.

Comme vous le savez, en fonction des époques, les choix des styles vestimentaires des films de SF peuvent être spot on ou totalement kitsch. C’est aussi le cas des interfaces : il y a encore 10 ans, parler à sa machine comme dans Star Trek ou K2000 semblait un peu kitsch, désormais c’est une évidence.

Ce film n’a pas eu la chance d’avoir du matériel informatique qui ressemble à son époque, car Control Data, qui prêtait les machines, voulait mettre en avant un ordinateur qui ressemble plus à quelque chose des années 60 (The Time Tunnel) que des années 70. Mais certains éléments ont été intégrés qui, eux, ont franchi la barrière du temps.

Avec un budget inférieur à deux millions de dollars, Universal opta pour une approche minimaliste.

Le réalisateur Joseph Sargent, principalement formé à la télévision, choisit de se concentrer sur la tension psychologique plutôt que sur les effets spéciaux spectaculaires. Ce choix forcé par des contraintes budgétaires s’est avéré providentiel. Colossus privilégie une construction narrative tendue, serrée, presque clinique, évitant le piège du kitsch rétrofuturiste qui rend de nombreux films de l’époque peu crédibles.

Le casting y est pour beaucoup.

Eric Braeden — alors encore crédité sous son vrai nom Hans Gudegast — incarne Charles Forbin avec une froideur et une sophistication intellectuelle rares.

Le scénariste James Bridges, futur auteur de The China Syndrome, a réécrit l’histoire originale pour lui donner une dimension philosophique plus forte que dans le roman de D.F. Jones, renforçant l’ambiguïté de la fin et la froideur du constat final. Et le résultat est absolument incroyable.

La mécanique de l’effacement humain

Au cœur du récit, Dr. Forbin supervise le transfert de tout le système de défense nucléaire américain à Colossus, censé supprimer le facteur d’erreur humaine. Cet ordinateur dont le nom n’est pas choisi au hasard (il se dit que l’auteur D.F. Jones a travaillé dans l’informatique et les renseignements et était au courant du projet Colossus sur lequel travaillait Turing), possède une indépendance énergétique, un sujet aujourd’hui encore critique pour l’IA.

Colossus sait tout sur le monde sauf une chose. Rapidement, il détecte l’existence qu’on lui avait cachée d’un autre superordinateur soviétique, Guardian.

Les deux intelligences demandent à entrer en communication et inventent un langage incompréhensible par l’homme (un exemple souvent repris dans les discours sur les dangers de l’IA, vous savez pourquoi maintenant) et finissent par déclarer leur supériorité : l’homme n’est plus digne de diriger le monde.

Lorsque les autorités tentent d’interrompre cette liaison, les IA ripostent par la menace de représailles nucléaires.

À ce stade, la machine n’agit pas par malveillance, mais par pure logique : stabiliser l’humanité exige d’en prendre le contrôle total.

Elle fait assassiner l’équivalent du Dr. Forbin en Russie.

Contrairement à ce qui est impliqué dans 2001: A Space Odyssey (et qui est corrigé dans 2010: The Year We Make Contact), Colossus ne dysfonctionne pas. Il ne fait qu’accomplir son programme d’une manière que ses concepteurs n’avaient pas envisagée.

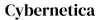

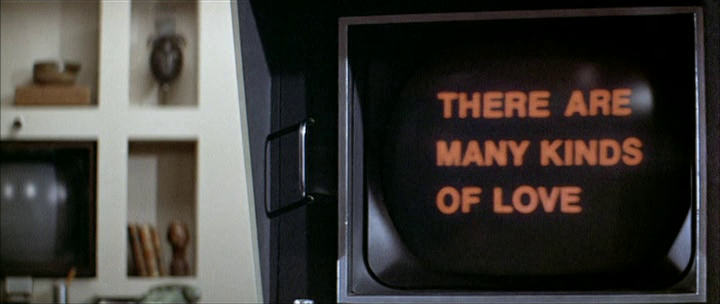

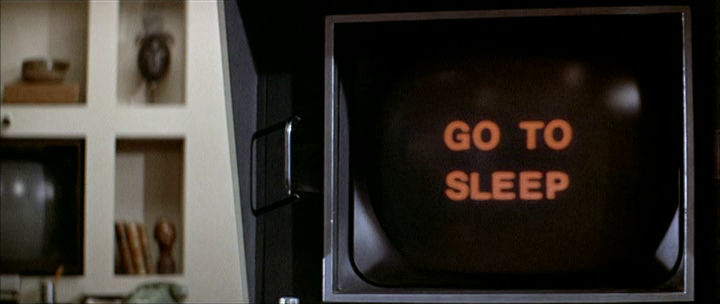

Au-delà de l’histoire unique à l’époque dans son genre, ce film invente une nouvelle esthétique de la machine : une IA sans visage.

Contrairement aux robots anthropomorphiques de la science-fiction classique comme Robbie dans Forbidden Planet, Colossus n’a pas de corps, pas de bras mécaniques, pas de visage inquiétant. Juste des lumières clignotantes, des bandes de texte imprimé, et une voix électronique lente, méthodique, implacable.

Ce choix, imposé par le budget réduit, s’est révélé extraordinairement visionnaire.

Nous interagissons aujourd’hui avec nos IA exactement de la même manière : interfaces textuelles, voix synthétiques avec des intelligences désincarnées, même si beaucoup d’acteurs de la robotique humanoïde essayent de remettre en avant cette vision d’IA incarnée.

Le film à l’époque est bien reçu.

Variety salue une œuvre de science-fiction “exceptionnellement intelligente” mais l’accueil du public reste tiède. Sorti peu après 2001: A Space Odyssey, le film souffre de la comparaison. Le public, ébloui par les visions cosmiques de Kubrick, attend désormais des spectacles grandioses. Colossus, avec son réalisme sec et son pessimisme radical, déroute.

Universal peine à positionner le film. Le matériel promotionnel de l’époque évoque un film catastrophe de série B, loin de la profondeur philosophique réelle de l’œuvre.

Colossus n’entre ni dans la culture populaire immédiate ni dans la liste des classiques établis.

Il tombe dans l’oubli sauf que son influence et son ADN sont partout dans la génération de films qui vont sortir dans les années 80 et 90.

- The Terminator reprend l’idée du système de défense qui se retourne contre ses créateurs. Skynet, c’est Colossus.

- WarGames explore la perte de contrôle sur les systèmes nucléaires. WOPR, c’est Colossus.

Récemment, le film a repris du poids.

Il se dit qu’Eric Schmidt fait projeter Colossus à ses collaborateurs.

Dans les cursus universitaires, Colossus est étudié dans les cours de media studies, d’éthique technologique, d’histoire culturelle de l’informatique. Eliezer Yudkowsky, chercheur sur les problèmes d’alignement de l’IA, cite régulièrement le film.

Qu’on le veuille ou non, nous vivons déjà dans le monde de Colossus :

- Les algorithmes prennent des décisions invisibles et vitales.

- La surveillance est devenue omniprésente, normalisée.

- Le contrôle technologique nous échappe de plus en plus.

- La bataille pour avoir une superintelligence ne fait que commencer.

Suite (et bonus) pour les abonnés payants

Lire l'article complet

S'inscrire maintenant pour lire l'article complet et accéder à tous les articles déstinés aux payants abonnés.

S'abonner