Il y a dix ans, dans mes présentations et mes cours, je parlais d’un concept qui a été très important pour moi : celui de l’internet analogique. Il a toujours été au cœur des produits que j’ai conçus.

Beaucoup d’entre nous ont grandi avec les livres, les magazines, les cassettes audio et vidéo, puis les compacts disques et DVD, avec les cassettes puis les disquettes pour les divers ordinateurs que nous avons possédés. Les photos désignaient encore un objet physique.

Pendant une courte période de notre histoire numérique, ces objets ont pris une matérialisation numérique sous forme de fichiers et contenus multimédias que nous avions sur nos ordinateurs et nos disques durs.

Puis ce que nous avions s’est mélangé avec des contenus qui n’étaient pas les nôtres et le cloud puis l’IA les ont, à défaut de les faire disparaître complètement, marginalisés.

L’informatique a été personnelle parce que nous avions dans nos ordinateurs des choses personnelles, numérisées de l’avant-informatique, ou créées et stockées par nous au moment de la grande transition dans les années 90.

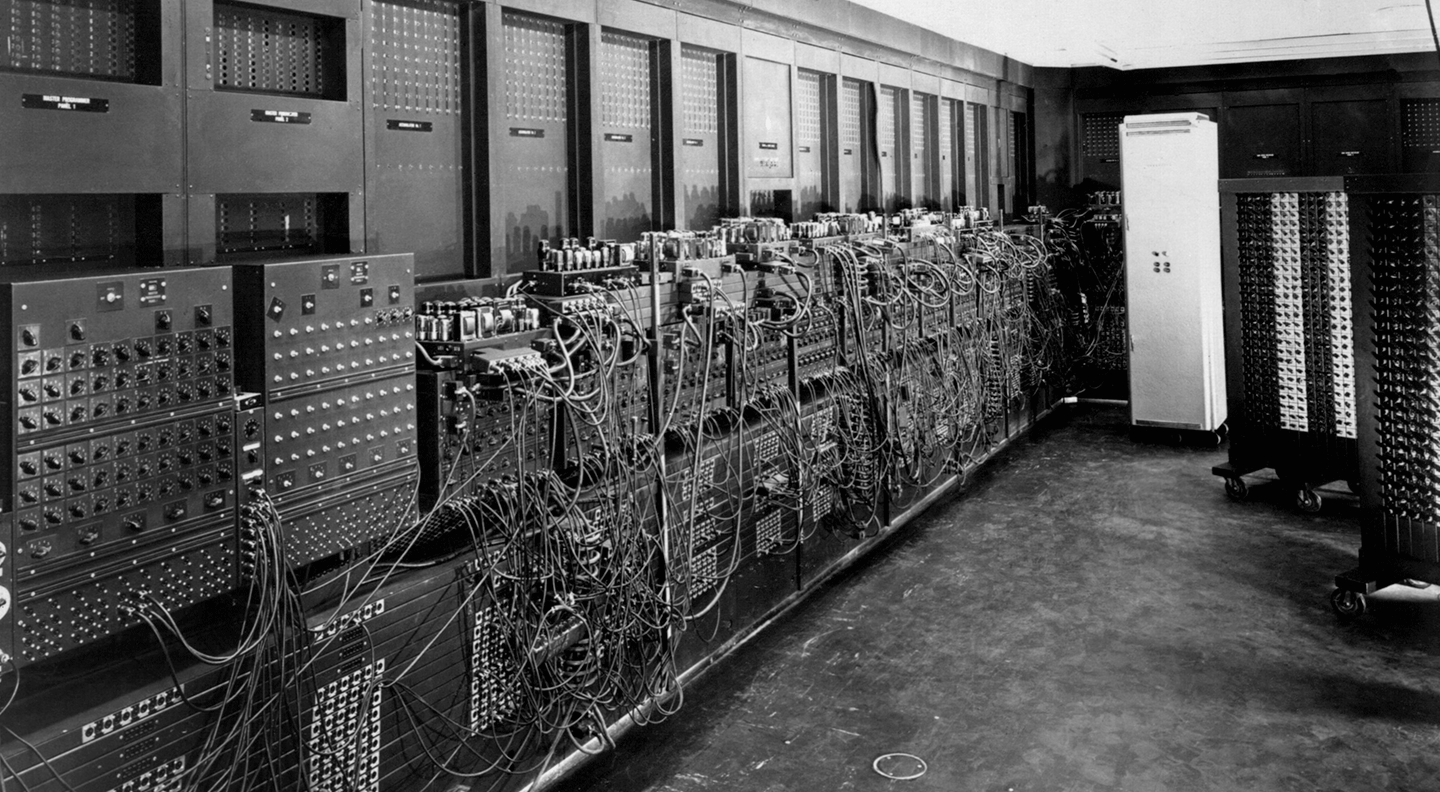

Il faut se rappeler que les premières machines à calculer, les premiers mainframes, étaient avant tout pensés non pas pour les humains, mais pour résoudre des problèmes.

Ces premiers ordinateurs qui fonctionnaient avec des tubes n’étaient pas suffisamment fiables, à l’image de l’ENIAC et ses 18 000 tubes dont le taux moyen d’usage entre deux pannes était de deux jours. Si cela suffisait apparemment pour calculer correctement et rapidement la trajectoire des missiles ou pour le projet Manhattan, ce n’était pas suffisant pour qu’on en fasse un autre usage.

Une grande partie des problèmes de fiabilité a commencé à disparaître lorsque les tubes ont été remplacés par des transistors.

C’est à ce moment qu’on a pu s’intéresser davantage à autre chose que le “compute”, comme par exemple la question du stockage des données avec la généralisation des bandes magnétiques.

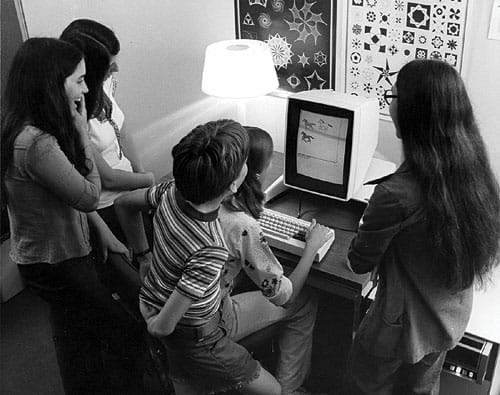

Mais les ordinateurs restaient impersonnels. C’était un espace de traitement extrêmement cher et qui nécessitait une armée de techniciens pour les faire tourner. Il faudra attendre les années 70 pour que l’idée d’un ordinateur accessible et opéré par une seule personne soit envisageable.

L’idée d’un ordinateur personnel était révolutionnaire au sens propre du terme. Dans les années 70 beaucoup de chercheurs refusaient de faire de l’informatique car cela voulait dire supporter l’effort de guerre au Vietnam (la première “data war”) ou la mise en fiche de la société.

Le concept d’ordinateur personnel est attribué à Stewart Brand. Dans un article mythique (Fanatic Life and Symbolic Death Among the Computer Bums) de Rolling Stone Magazine, le 7 décembre 1972, il prédit que les ordinateurs sont en train de passer des mains des institutions militaires et des corporates vers celles des individus. Mais la réalité c'est que ces sont les hobbysites qui traduirons cette vision en réalité.

C’est une thèse qu’il mettra en avant dans le Whole Earth Catalog.

La légende veut qu’il ait aussi joué un rôle en fournissant du LSD à Doug Engelbart avant sa The Mother of All Demos, selon la légende (j’ai posé la question à Stewart il y a des années et il m’avait répondu par un grand sourire).

Cette démo est un moment clé de l’histoire de l’informatique personnelle. Le 9 décembre 1968 à San Francisco, l’informatique change à jamais de visage.

Mother of all demos

Évidemment il y a tout ce que l’on connaît de ce projet, l’invention de la souris et des interfaces visuelles collaboratives. Mais pour moi la révolution était ailleurs. C’était la première fois qu’on voyait une interaction directe avec la machine, l’utilisateur tapant et naviguant dans le contenu. L’ordinateur devenait le prolongement cognitif de l’utilisateur. Mais NLS, son système d’exploitation, inventait aussi la notion de document personnel. On pouvait éditer des documents pour soi, des notes et des schémas car le produit était bien plus puissant que certains traitements de texte aujourd’hui.

C’est un moment de basculement symbolique : on passe de la donnée centralisée, bureaucratique et institutionnelle vers de la donnée personnelle manipulable par chacun. Ce basculement résonne avec le personal empowerment de la fin des années 60, c’est la défiance vis-à-vis de la guerre du Vietnam, mais aussi des mouvements des droits civiques, du féminisme et des communautés alternatives.

Stewart Brand à l’époque écrit à propos de l’informatique suite à la Mother of All Demos : Nous sommes des dieux, autant apprendre à bien le faire.

“We are as gods and might as well get good at it” deviendra le slogan du Whole Earth Catalog.

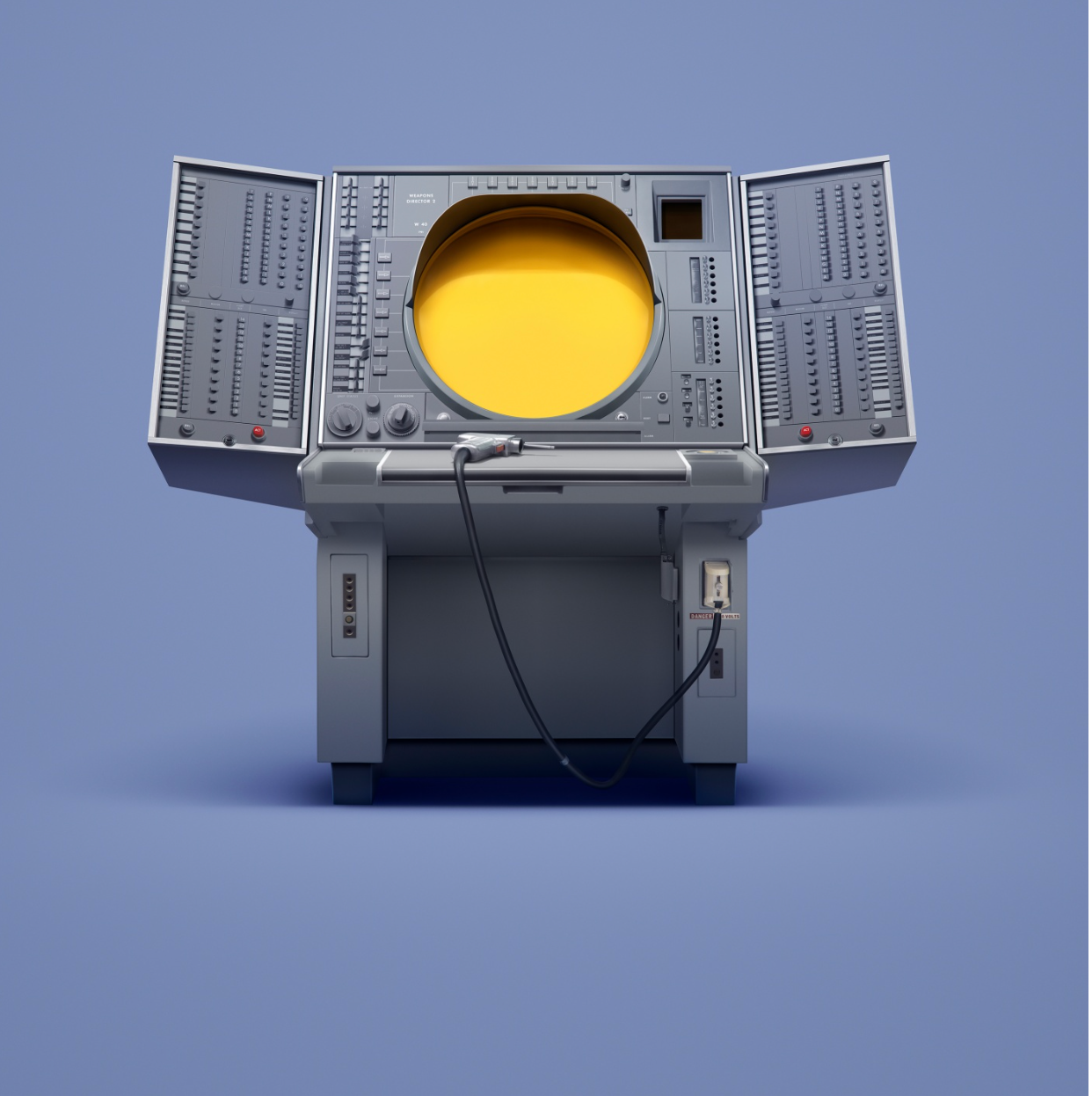

Doug Engelbart nous a emmenés dans une autre direction que le projet SAGE, qui utilisait les interfaces informatiques au service d’un projet ultra centralisé qui a coûté des dizaines de milliards de dollars (rapporté au coût actuel).

Empowerment ou machine de commandement, c’est le premier qui va transformer l’informatique et nos vies. Il n’est pas possible de parler de ce moment sans rappeler que 500 mètres plus loin John McCarthy, cofondateur du concept d’intelligence artificielle, imaginait que la machine remplacerait l’humain.

Du Xerox PARC à l’ordinateur domestique

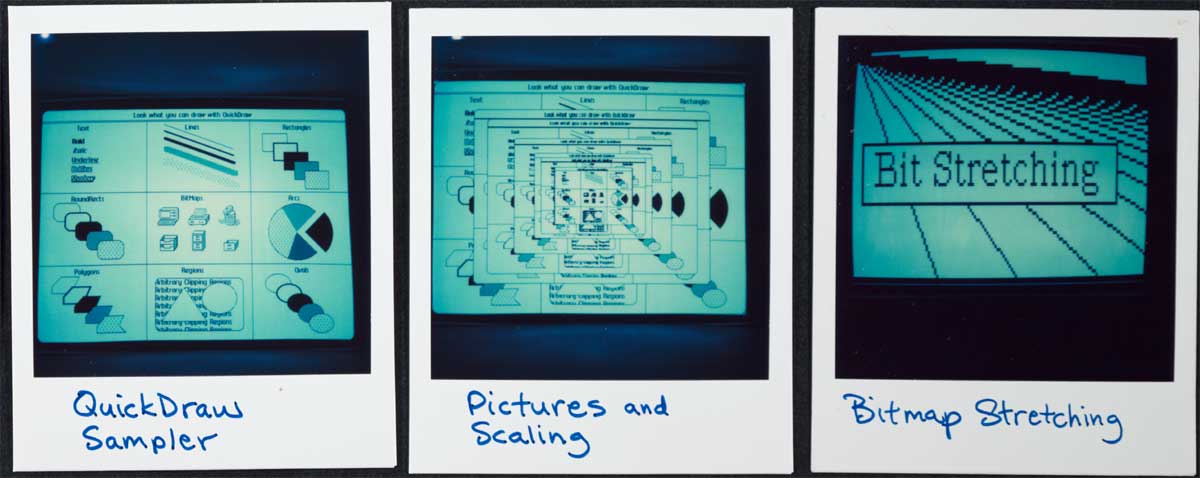

Deux ans plus tard, au Xerox PARC, plusieurs équipes vont travailler sur l’idée d’informatique personnelle. L’Alto, ordinateur mythique, devient le prototype de ce qu’allait devenir l’informatique moderne.

On y crée des outils où l’utilisateur manipule ses propres documents. Pour la première fois, des données, textes, images et programmes ne sont plus stockés dans un centre de calcul, mais directement dans la machine personnelle de l’usager.

Un texte écrit par vous devient un texte qui vous appartient. Xerox va également créer le réseau local et la collaboration avec les premières questions sur la sécurité et la confidentialité des documents dans un environnement distribué. Alan Kay (le mari de la scénariste de Tron, Bonnie MacBird, film qui ressort cette semaine en version 4K absolument incroyable) invente le Dynabook et va encore plus loin en imaginant une machine portable où chacun stocke, organise et transporte avec lui ses informations.

Mais ces innovations seront pour nombre d’entre nous invisibles avant l’apparition du Lisa d’Apple, précurseur du Macintosh.

C’est à travers ce que l’on a appelé la micro-informatique familiale que les jeunes Européens vont être exposés à l’informatique personnelle. Aux États-Unis, les Tandy, Apple, Commodore puis IBM PC seront souvent vendus comme des outils de productivité personnelle avec la bureautique domestique comme les outils de gestion de finances. La culture américaine pousse très tôt vers la connexion à des services extérieurs, les BBS, CompuServe ou encore The Source.

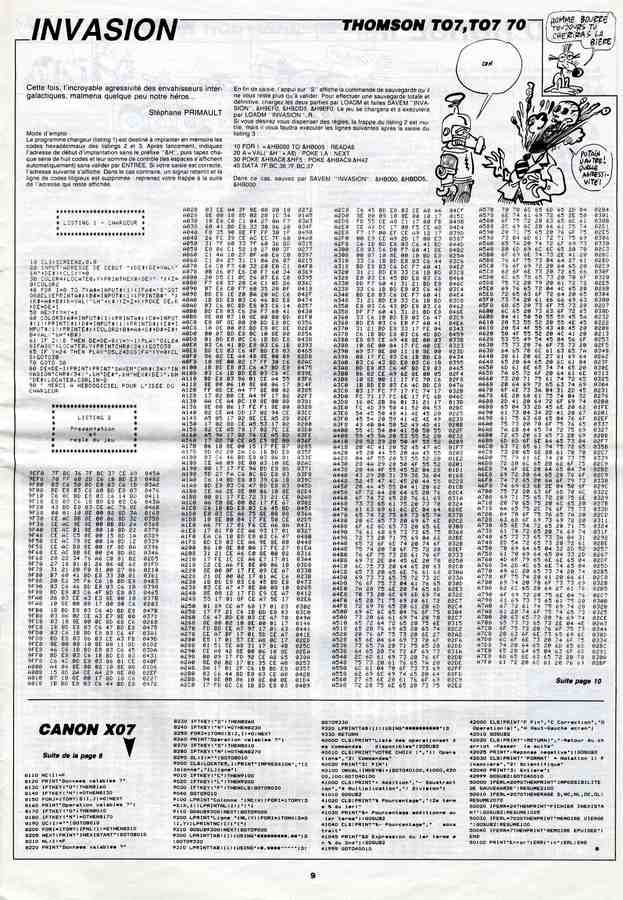

À l’inverse, les « ordinateurs familiaux » arrivent en Europe par une autre voie : ZX Spectrum, Amstrad CPC, Thomson TO7/MO5 en France, Commodore 64 avec usage dominant : le jeu vidéo et l’apprentissage de la programmation qui passe souvent par taper du BASIC à la main en recopiant des programmes publiés, par exemple dans le magazine Hebdogiciel.

J’aime bien rappeler qu’une génération entière a copié à la main des centaines, voire des milliers de lignes de code.

C’est pourquoi, aujourd’hui, le prompting ou le vibe coding apparaissent presque comme magiques, en comparaison du temps passé autrefois.

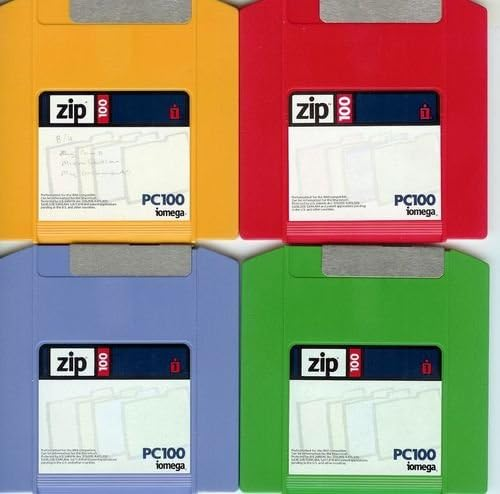

Même si ces machines utilisaient parfois les mêmes processeurs, elles étaient notoirement incompatibles. Et les supports de sauvegarde aussi. Le début des années 80 aura été une période d’intense créativité sur les supports, entre les cartouches ROM héritées des jeux vidéo Atari (ou pour être précis par Jerry Lawson avec la console Channel F), les cassettes audio, les disquettes 5"1/4, les disquettes 3 pouces d’Amstrad et finalement les disquettes 3"1/2 de Sony qui se sont imposées comme le standard de la disquette, puis les premiers disques durs.

Sauf pour ceux qui avaient un IBM PC, la plupart des archives et les contenus créés à l’époque dorment dans des formats totalement inutilisables. Chaque mémoire personnelle était liée à une machine. La disparition de la machine impliquait la disparition ou l’inaccessibilité des données.

Conscient de ce problème, Apple a fini par rendre lisibles sur ses Mac les disquettes en provenance des PC à un moment où tout le monde commençait à archiver son travail sur des disques durs ou des Zip Drives. En visitant les designers qui ont vécu cette époque, je retrouve souvent dans les étagères des vieux disques durs ou archives qui restent le témoin d’une époque révolue.

Mais si les outils d’archivage existaient, l’idée de l’internet analogique prend vraiment forme avec le retour en 1997 de Steve Jobs.

L’iMac lancé en 1998 change la donne. Beaucoup se rappellent son côté translucide, coloré et fun, mais beaucoup oublient qu’au-delà de son design translucide cet ordinateur va transformer le monde numérique.

Il n’y a plus de lecteur de disquette mais un CD-ROM.

Tous les connecteurs sont USB et deviennent universels : imprimante, scanner, disques, caméra numérique, puis lecteur MP3.

La version de l’année suivante inclut pour la première fois du Wi-Fi.

Mais c’est surtout la vision du digital hub qui commence. Apple positionne le Mac comme le centre de la vie numérique avec l’arrivée de iTunes, de l’iPod et d’iPhoto, de la vidéo et des documents.

Soudain l’ordinateur passe d’un outil d’expérimentation, de productivité à une extension de notre vie numérique. L’idée de pouvoir centraliser et donc organiser nos vies numériques devient possible.

Mais comme souvent avec Steve, ce n’est pas vraiment son idée. L’histoire est racontée par un excellent documentaire de The Verge.

Au début des années 2000, Steve Jobs et Jeff Hawkins se croisent lors d’un dîner dans la Silicon Valley. Hawkins, créateur du Palm Pilot, qui venait de lancer le Handspring, défend sa vision : « le centre de la vie numérique sera dans la main, pas sur le bureau ». Pour lui, l’ordinateur sera un téléphone mobile (ou un assistant personnel).

Jobs, lui, défend son pari inverse avec l’idée du Digital Hub dans lequel « le Mac est le centre, les autres appareils ne font que s’y connecter ».

Le ton monte : Hawkins insiste sur la mobilité, Jobs sur la centralisation. Hawkins lui lance quelque chose comme : « Tu ne comprends pas, Steve, les gens veulent leur vie numérique avec eux, tout le temps ».

La légende veut que c’est à ce moment que Steve Jobs a vraiment compris l’intérêt de travailler sur un téléphone et le fruit de cette réflexion aura lieu quelques années plus tard, en pivotant de l’iPod vers l’iPhone, c’est-à-dire exactement l’intuition de Hawkins.

Il faut comprendre que ce qu’Apple a réussi à faire à l’époque c’est de convaincre un opérateur téléphonique, AT&T, de le laisser faire l’appareil qu’il souhaitait sans aucune modification opérateur. Hawkins n’a jamais réussi à l’obtenir des opérateurs et le Handspring n’atteindra jamais son plein potentiel.

L’internet analogique

Grâce aux produits de Steve Jobs, et leurs copies du monde Windows, nous avons l’espace d’une décennie vécu dans cet « internet analogique », où nous avions des fichiers PDF, ePub, MP3, DivX sur nos disques durs, nos clés USB, nos caméras numériques et nos baladeurs — une version numérique de notre vie, que nous pouvions posséder.

L’internet de la fin des années 90 représente en ce sens le summum de la liberté, défiant les pouvoirs centraux, avec des formats simples et une vie numérique accessible. C’est aussi les débuts du téléchargement où les jeunes et moins jeunes se reconstruisent une bibliothèque de musique gratuitement.

Mais avec l’arrivée du cloud, le hub de nos vies numériques va disparaître. Si la question entre Steve Jobs et Hawkins était de savoir où se trouvait le centre de nos données personnelles, le cloud va changer le paradigme.

Le hub n’est plus une machine identifiable mais une infrastructure distante.

Les données personnelles (photos, contacts, mails, fichiers, historiques) ne vivent plus seulement dans le Mac ou le téléphone, mais sont synchronisées par défaut entre appareils.

L’utilisateur ne « possède » plus vraiment ses données, il y accède — et ce sont les plateformes (Apple, Google, Microsoft, Amazon) qui contrôlent stockage, sécurité et exploitation.

Il y a un déplacement du pouvoir du particulier vers la plateforme avec notamment un changement des formats qui deviennent propriétaires en fonction des clouds. Un Google Docs devient une abstraction que l’on peut transférer dans des formats de transition. Idem pour la musique et la vidéo : on est passé de modèles de possession (DVD, CD) au streaming et à l’abonnement.

L’abonnement est l’un des piliers qui a poussé notre génération à perdre sa mémoire numérique.

L’ère de la mémoire externalisée

Pendant le Web 2.0, de nombreux services hébergeaient nos photos, souvent prises avec des appareils photo numériques. Sur Flickr, le modèle de l’appareil était même affiché.

Avec l’iPhone, tous les services ont voulu capter une partie de notre quotidien. Le modèle de la bibliothèque, où l’on possédait et conservait nos affaires, a laissé place à des plateformes où tout est produit, stocké et consommé, sans garantie de pérennité.

Des photos de soi ou de ses amis apparaissaient sur Facebook, puis disparaissaient. Facebook avait lancé une timeline personnelle, une manière de reconstituer un journal de vie. J’avais soutenu cette idée auprès des équipes dirigeantes de Facebook à l’époque, mais elle a été abandonnée : les utilisateurs passaient plus de temps à revenir sur leurs souvenirs qu’à produire du nouveau contenu. Or le business modèle de Facebook doit favoriser la production constante de nouveaux contenus pour être rentable.

La logique cloud et l’oubli

Les services cloud ont commencé à restreindre l’interopérabilité, limitant les possibilités de transfert. Ainsi, au lieu d’avoir un centre numérique nous nous sommes progressivement retrouvés avec des îlots de données plutôt qu’une vision centralisée.

Mais la disparition de l’internet analogique allait avoir des conséquences encore plus importantes sur notre consommation quotidienne du numérique.

La vision du hub numérique sous-entendait que les éléments de design de nos outils ressemblent à ce que nous avions dans la vraie vie. Ce design parfois appelé skeuomorphisme a évolué. Le flat design a remplacé les objets familiers. Les interfaces modernes exploitent la puissance de l’informatique : une feuille infinie, non découpée en pages, en est un bon exemple.

La notion de possession, de durée, de finitude vont disparaître et les utilisateurs vont se retrouver seuls face à l’infini des possibilités. Et avec elle la culture de l’excès de consommation numérique que beaucoup tentent de limiter.

Netvibes, Jolicloud, Polite étaient des tentatives pour recréer un centre à nos vies dans un monde de moins en moins compréhensible. Mais sans obligations d’interopérabilité, il est devenu quasiment impossible de se connecter aux clouds qui possèdent des parties de nos vies sans passer par leurs applications officielles.

L’arrivée de ChatGPT a encore accéléré le sentiment d’abstraction.

Nos anciens fichiers deviennent désormais des conversations avec des chatbots. Ce que nous pouvions autrefois déplacer, modifier, télécharger est maintenant intégré dans une logique, encapsulé dans des systèmes intelligents, donc difficilement accessible.

Ce qui était simple est devenu abstrait.

Dans un monde où l’intelligence est partout, c’est désormais notre mémoire qui fait défaut. Car nous sommes dans une relation défavorable avec les services que l’on utilise tous les jours. Si nous savons qu’un document existe sur un cloud, le service qui l’héberge sait quand il a été ouvert, lu, fermé. Les métadonnées sur notre usage de nos propres archives sont devenues le principal levier des plateformes de cloud. Cette asymétrie s’amplifie tous les jours.

Nous sommes désormais bien loin de l’iMac des années 90 et de l’utopie de ce que devait être l’internet analogique.

L’expérience numérique d’aujourd’hui crée une distance volontaire avec notre propre histoire.

Si dans le monde analogique nous pouvions faire la différence entre un livre de notre bibliothèque personnelle et un livre emprunté que l’on rend, il n’existe plus aucune frontière entre ce qui fait partie de notre intimité numérique et ce qui est un élément extérieur.

C’est pour cela que les applications regroupent artificiellement ou segmentent nos photos sur les dernières versions d’iOS. C’est aussi pour cela qu’il est quasiment impossible de comprendre la navigation de Netflix ou de lui dire qu’on a déjà vu un film (impossible de retirer de la liste les films que nous avons déjà vus au cinéma ou en DVD).

Plus on creuse la logique, plus on découvre que notre espace personnel numérique est désormais un espace commercialisable au plus offrant.

Curieusement, au lieu de sauver cet internet analogique, la Commission européenne, avec ses différentes réglementations, a contribué à bureaucratiser l’espace personnel et à faciliter sa disparition.

La question de l’accès à l’intimité des utilisateurs et leur algorithmisation n’a jamais été traitée en tant que sujet d’importance. C’est la véritable honte de la réglementation européenne. Il n’y a jamais eu de position de principe pour l’interdire, simplement une régulation a posteriori des abus visibles.

Si cela avait été le cas, nous aurions pu avoir un mode incognito sur nos téléphones et les clouds, une utilisation qui échappe au tracking et aux catégorisations.

Même aux États-Unis, qui sont les champions du commerce des données, il est désormais question de classer les conversations personnelles avec les chatbots comme “privileged”, au même titre qu’avec son avocat ou son psy.

Il existe de nombreux projets qui cherchent d’une manière ou d’une autre à reconstruire les bases d’un internet analogique. Je pense notamment au projet SerenityOS et à son navigateur Ladybird.

Est-ce que cet internet analogique peut rester compatible avec un monde où l’IA et l’espace latent dominent ?

Curieusement, ce sujet n’a jamais eu la place qu’il mérite. Qu’en pensez-vous ?

De retour la semaine prochaine avec nos newsletter. Pensez à vous abonner à notre newsletter payante !

Selection de liens pour les abonnés

Lire l'article complet

S'inscrire maintenant pour lire l'article complet et accéder à tous les articles déstinés aux payants abonnés.

S'abonner